https://inu-llc.co.jp/lp/jigyousaikouchiku-com/

【2024.7】事業再構築補助金の採択率はどれくらい?11回公募の採択率の詳細と12回公募の予想

事業再構築補助金への申請を検討していて、「採択率はどれくらいなのか」と気になったことはありませんか?

今回は、事業再構築補助金の過去の採択率の推移をまとめて紹介し、採択率を上げるためにできることについてもも解説していきたいと思います。

この記事は、過去の採択結果についてまとめている事業再構築補助金の公式ホームページをもとに作成しています。より詳しい情報を知りたい方は参照してみてくださいね。

※この記事は第12回公募の公募要領に対応した内容を掲載しています。

- 事業再構築補助金のこれまでの採択率の推移がわかる

- 事業再構築補助金で採択率を上げるポイントがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。

経済産業省認定経営革新等支援機関

越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。

事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。

高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。

【他媒体での監修事例】

・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの影響を受けて業績が悪化してしまった企業やこれからのポストコロナに対応した事業を始めたい企業を支援してくれる補助金です。新規事業を始めたり、業種を変えたり、地域サプライチェーンの強化に繋がる活動を支援してくれます。

基本的に返済不要で、大きな金額を受け取ることができるのでとても人気の補助金です。毎回多くの事業者が応募しています。

事業再構築補助金を活用するには事務局からの審査を受けて採択される必要があり、全ての申請者が補助金を受け取れるわけではありません。後述しますが、採択率が高い補助金ではないため、採択されるにはしっかりポイントを押さえた事業計画書等を作成して申請しなくてはなりません。

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金の申請枠

第12回の事業再構築補助金には、3つの申請枠があります。また、申請枠の中でさらに細かい類型に分かれているものもあります。

第11回公募までの申請枠とは大きく変わっているので注意してください。

- 成長分野進出枠(通常類型)

- 成長分野進出枠(GX進出類型)

- コロナ回復加速化枠(通常類型)

- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

- サプライチェーン強靱化枠

それぞれで対象となる事業者、必須要件等が違います。自社が要件を満たすかどうかをよく確認し、適切な申請枠を選択しましょう。

事業再構築補助金の補助率と補助上限金額

事業再構築補助金の各申請枠、類型ごとでもらえる上限金額、補助率は以下の通りです。

成長分野進出枠(通常類型)

| 従業員数 | 補助上限金額 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額 | 補助率 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率 |

| 20人以下 | 1,500万円(2,000万円) | 中小企業:1/2 (2/3) 中堅企業:1/3 (1/2) |

| 21~50人 | 3,000万円(4,000万円) | |

| 51~100人 | 4,000万円(5,000万円) | |

| 101人以上 | 6,000万円(7,000万円) |

成長分野進出枠(GX進出類型)

| 企業の種類 | 従業員数 | 補助上限金額 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額 | 補助率 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率 |

| 中小企業 | 20人以下 | 3,000万円(4,000万円) | 1/2 (2/3) |

| 21~50人 | 5,000万円(6,000万円) | ||

| 51~100人 | 7,000万円(8,000万円) | ||

| 101人以上 | 8,000万円(1億円) | ||

| 中堅企業 | – | 1億円(1.5億円) | 1/3(1/2) |

コロナ回復加速化枠(通常類型)

| 従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |

| 5人以下 | 1,000万円 | 中小企業:2/3 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4) 中堅企業:1/2 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3) |

| 6~20人 | 1,500万円 | |

| 21人~50人 | 2,000万円 | |

| 51人以上 | 3,000万円 |

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

| 従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |

| 5人以下 | 500万円 | 中小企業:3/4(一部 2/3) 中堅企業:2/3(一部 1/2) ※「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」という任意要件を満たさない場合、補助率は()内の数字になる |

| 6~20人 | 1,000万円 | |

| 21人以上 | 1,500万円 |

サプライチェーン強靱化枠

| 従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |

| – | 5億円 (建物費がない場合は3億円) | 中小企業:1/2 中堅企業:1/3 |

従業員数などによってもらえる金額は変わってきます。また、申請枠によっても金額は大きく変わります。事前にいくらもらえそうかをしっかり確認しておきましょう。

上記はあくまでも補助上限金額であり、その金額を補助してもらえるとは限らないので注意してください。

事業再構築補助金を受け取るまでの流れ

事業再構築補助金に申請し、実際に補助金を受け取る流れは以下の通りです。

- 公募内容を確認する

- GビズIDプライムアカウントを取得する

- 事業計画書を作成する

- 必要書類を準備する

- 交付申請を行う

- 補助金に採択される

- 補助事業を実施する

- 実績報告をする

- 確定検査が入る

- 補助金を受け取る

- 事業化状況報告や知的財産権等報告をする

上記のように、補助金を受け取ることができるのは事業を実施した後です。採択後すぐに補助金を受け取ることができるわけではないので注意しましょう。

第12回公募事業再構築補助金のスケジュール

現在、事業再構築補助金の第12回公募が申請を受け付けています。公募期間は令和6年4月23日(火)~令和6年7月26日(金)18:00までで、締め切りは厳守です。すでに申請受付は始まっているので、これから準備を進める方はなるべく早めに取り掛かりましょう。

また、採択者の発表は2024年10月下旬~11月上旬頃と言われています。実際に補助金を受け取るまでは採択決定からおよそ1年程度経った後です。申請前に、しっかりスケジュールを確認しておきましょう。

事業再構築補助金の採択率の推移

事業再構築補助金はどれくらいの人数が採択されているのでしょうか。以下ではこれまでの採択率の推移をまとめました。

事業再構築補助金の採択率の推移

全体の採択率は約25%〜50%で推移

| 公募 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |

| 第1回公募 | 22,229件 | 8,015件 | 36.0% |

| 第2回公募 | 20,800件 | 9,336件 | 44.9% |

| 第3回公募 | 20,307件 | 9,021件 | 44.4% |

| 第4回公募 | 19,673件 | 8,810件 | 44.8% |

| 第5回公募 | 21,035件 | 9,707件 | 46.1% |

| 第6回公募 | 15,340件 | 7,669件 | 49.9% |

| 第7回公募 | 15,132件 | 7,745件 | 51.1% |

| 第8回公募 | 12,591件 | 6,456件 | 51.3% |

| 第9回公募 | 9,368件 | 4,259件 | 45.4% |

| 第10回公募 | 10,821件 | 5,205件 | 48.1% |

| 第11回公募 | 9,207件 | 2,437件 | 26.5% |

事業再構築補助金の全ての応募枠を含めた全体の採択率は、25%〜50%程度で推移しています。第一回の採択率は、36.0%で3社のうち2社が落ちてしまうという比較的低い採択率となっていましたが、第二回以降の採択率は45%程度で安定的に推移していました。

しかし、直近で結果が発表された第11回公募では26.5%の採択率となりました。これまで大体50%前後だった採択率が一気に低くなる結果になりました。これまで2社に1社は採択されてきましたが、4社に1社だけが採択される結果になりました。

事業再構築補助金は非常に大きな金額を受け取ることができる分厳密な審査が行われるため、どの事業者も提出する事業計画書をしっかりと作り込んで申請します。競争率の激しい補助金であり、今後もさらに申請者は多くなっていくでしょう。簡単に採択されるわけではないことに注意してください。

また、これまでの採択者に関するデータは以下から確認することができます。地域ごとにまとめられた資料もあり、どんな事業を行っている会社が採択されたのかについても調べることができます。ぜひ確認してみてください。

第11回公募の採択率の詳細

事業再構築補助金の第11回公募は、直近で結果が出た回です。第11回の事業再構築補助金の採択率に関する詳細を以下で確認していきましょう。

第11回公募の採択率の詳細

第10回と第11回の採択率の違い

先述した通り、事業再構築補助金の採択率は第10回までから第11回を比べると大幅に低くなりました。第10回までは多少の前後はあったものの、おおよそ50%前後で推移してきた採択率が、第11回で26.5%にまで落ち込んでいます。

採択率の大幅な下落の要因の一つとして、令和5年10月11日に開催された政府の財政制度分科会にて事業再構築補助金に対しさまざまな指摘があったことが挙げられます。

そもそも新型コロナウイルスによる悪影響を受けている企業を支援するための補助金であるため、コロナが終息しつつある中で事業再構築補助金の役割は終わりつつあるという指摘もありました。

また、第10回公募ではフルーツサンド販売店や無人販売店の立ち上げなど、特定の事業を行う申請者が何人も採択されていたという指摘もありました。以下は当時の財政制度分科会の資料の一部です。

上記のような指摘が相次いだことにより、第11回公募では審査に時間がかかり、当初の予定より1ヶ月遅れての採択者発表となりました。一部の事業に採択者が集中しないよう、安易な事業計画に対する審査がより厳格化されました。それにより、採択率が大幅に下落したと言えるでしょう。

申請枠ごとの採択結果

第11回公募の申請枠別の応募件数、採択件数、採択率は以下の通りです。

| 申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |

| 成⾧枠 | 2,508 | 698 | 27.8% |

| グリーン成⾧枠 | 597 | 187 | 31.3% |

| 産業構造転換枠 | 242 | 53 | 21.9% |

| 最低賃金枠 | 189 | 48 | 25.4% |

| 物価高騰対策・回復再生応援枠 | 5,671 | 1,451 | 25.6% |

| サプライチェーン強靱化枠 | – | – | – |

| 卒業促進枠 | 0 | 0 | – |

| 大規模賃金促進枠 | 179 | 22 | 12.3% |

現在募集されている第12回公募は、上記の第11回公募から申請枠に大幅な変更がありました。そのため現在募集されている申請枠とはかなり異なっていますので注意してください。

第11回公募では申請枠が8つ設けられ、大規模賃金促進枠以外では25%以上の採択率になっています。応募件数はコロナの影響や原油高等の経済変化の影響で売上を大きく減少させた事業者が申請することができる物価高騰対策・回復再生応援枠が一番多く、次いで成長枠でした。

申請枠によっても採択率、申請者数は大きく異なります。第12回公募ではまた異なる申請枠が設けられていますが、過去の似たような申請枠の採択結果は採択難易度の参考にもできるでしょう。

業種別の採択結果

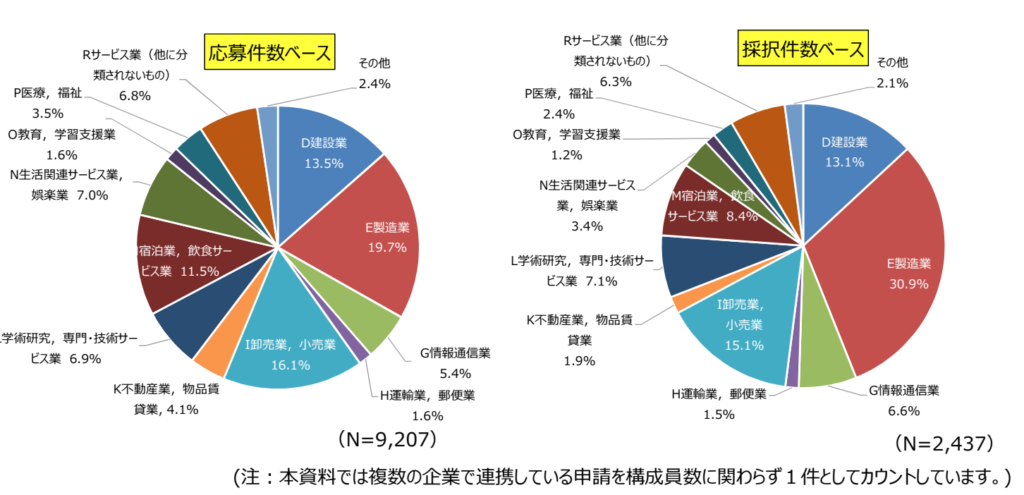

業種別の採択者数に関する具体的な数字は出ていませんが、第11回公募の申請者と採択者の中の業種別の割合は以下のグラフのようになっています。

上記のグラフを見ると、製造業、卸売・小売業、建設業の応募件数、採択件数が多くなっています。しかし、それ以外の業種からも幅広く応募され、採択されているようです。

製造業の採択率が高い理由として、事業再構築補助金は大胆な新規事業を高く評価します。製造業は投資金額が大きくなる傾向にあり、大胆な事業を始めるとみなされやすいからであると考えられます。

これまでは飲食業や宿泊業の採択率がやや高いという傾向もみられましたが、第8回・第9回・第10回では製造業の採択率が優位に高いという傾向も見られています。しかし、第12回公募からはコロナの影響を受けた事業者への補助やポストコロナに対応した事業の開始にさらなる重点を置くということで、飲食業、宿泊業の採択者数が増える可能性もあります。

認定支援機関別の採択結果

事業再構築補助金の第11回の認定支援機関別の採択結果は上記の通りです。

認定支援機関とは国の公認の中小企業の事業計画立案などを支援する機関のことで、事業再構築補助金の申請においては認定支援機関の確認書が必要となっています。そのため、上記のグラフはどの期間に作成支援を依頼すると採択率が高いのかを示しているということができます。

この結果から言える採択率の特徴は次のようにまとめられます。

・地銀や信用金庫の採択率が高い

・中小企業診断士や民間コンサルティング会社といった経営のプロの採択率が高い

・公認会計士や税理士(法人)など財務のプロの採択率は比較的低い

事業再構築補助金の事業計画書の作成には、もちろん収支計画といった財務的な知識も必要となっていますが、それ以上に経営全般の知識が必要となってくるためこのような結果になっていると言えるでしょう。

認定支援機関別採択率の注意点として、認定支援機関と実際の事業計画書作成の支援者が異なる場合があることが挙げられます。よくあるケースが、事業計画書の作成支援を民間のコンサルティング会社に頼み、認定支援機関の確認書を地銀や信用金庫に依頼するケースです。

この場合、認定支援機関は地銀となり地銀の採択実績として発表されますが実際の支援者は民間コンサルティング会社です。地銀や信用金庫の採択率が高くなっていますが、実際の支援者は中小企業診断士や民間コンサルティング会社ということが多いでしょう。

補助金の申請金額が3,000万円を超える場合には金融機関の確認書の発行が必要となり、合わせて金融機関に認定支援機関の確認書を依頼するというケースが多いようです。

おすすめの事業再構築補助金関連の記事も合わせてチェック

・直近公募回のスケジュール

・コンサルの選び方

・採択率の分析

・交付申請の方法

・事前着手の方法

・個人事業主の申請方法

・事業計画書の作成方法

第11回公募以前の事業再構築補助金の採択率

事業再構築補助金の過去の公募回の応募枠別の採択率は次のようになっています。特別枠についても採択率は安定的に推移していることがわかります。

特別枠は第6回公募以降再編されましたが、グリーン成長枠と大規模賃金引上枠の採択率は通常枠の採択率よりも低く、その他の特別枠は通常枠の採択率よりも高くなっています。

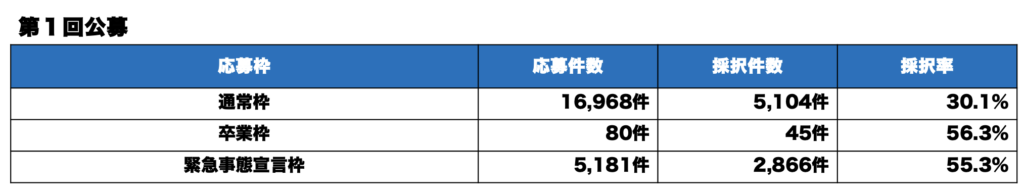

第1回公募の採択率

第1回公募は、これまでの公募回の中で通常枠の採択率が一番低くなっています。

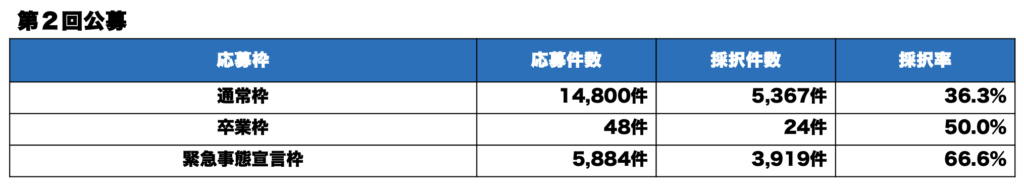

第2回公募の採択率

第2回公募では、通常枠、緊急事態宣言枠ともに採択率が上昇しました。

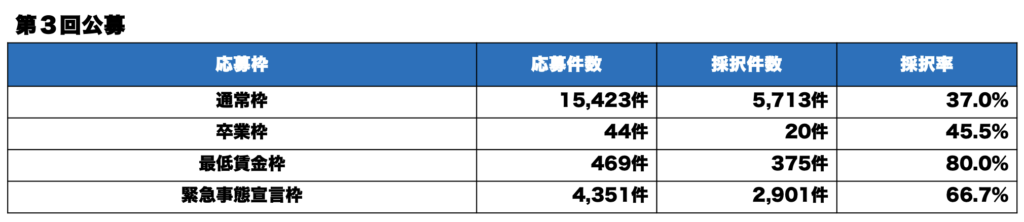

第3回公募の採択率

第3回公募では前回に引き続き通常枠の採択率が上昇しました。新たに最低賃金枠が設けられ、最低賃金枠の採択率は80%と高い水準となっています。

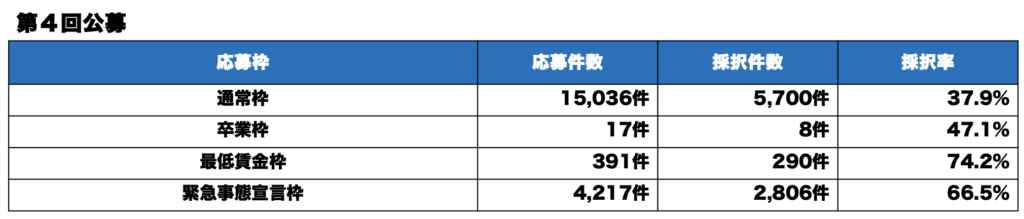

第4回公募の採択率

第4回公募も前回に引き続き通常枠の採択率が上昇しました。

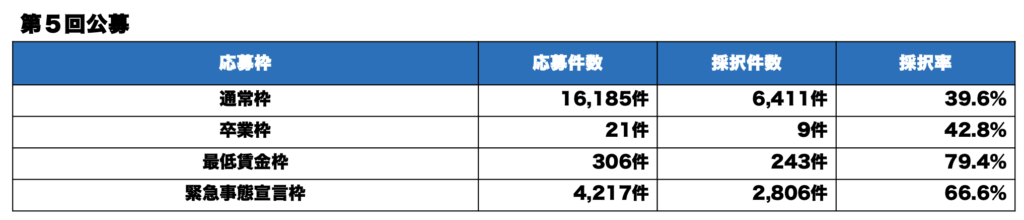

第5回公募の採択率

第5回公募の採択率も第4回と同様のトレンドにあるということができます。

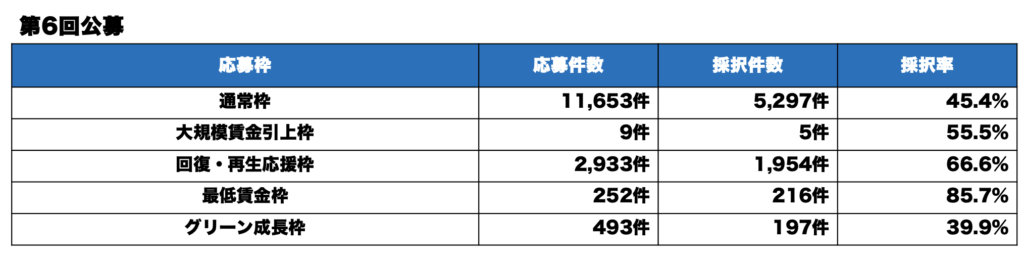

第6回公募の採択率

第6回公募では大幅に応募件数が下落しています。これは事業再構築補助金で特定の分野の事業者が多数採択され、過剰投資になってしまっている問題を受けて申請枠、申請要件、補助金額の見直し等が行われたためです。

また、特別枠の再編が行われ、新たな特別枠が設置されました。その変更と関連性があるのかは不明ですが、通常枠の採択率が45.4%へと大幅に上昇しました。特別な要件を必要とするグリーン成長枠を除いて、ほとんどの特別枠の採択率は通常枠の採択率より高くなっています。

第7回公募の採択率

第7回公募は前回に引き続き、通常枠の採択率は高水準にあります。特別枠についても第6回と同水準の採択率となっていることが確認でき、大きな変化はありません。新たに設置された緊急対策枠の採択率も通常枠の採択率より高くなっているため、要件を満たす事業者は緊急対策枠に応募することで採択の可能性を上げることができるといえます。

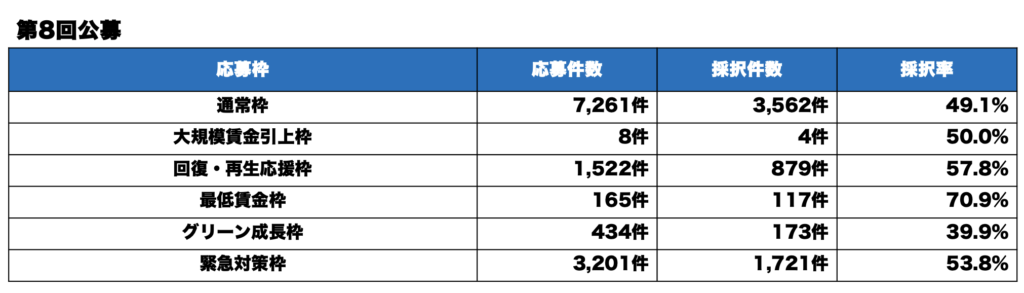

第8回公募の採択率

第8回公募では、通常枠が過去最高の49.1%でした。特別枠についても引き続き第7回と同水準の採択率となっていますが、最低賃金枠の採択率は約10%下がりました。

第9回公募の採択率

第9回では、通常枠は41.1%と減少してしまいました。また、それだけではなく、全体的に減少していることが分かります。

第12回公募の採択率に関する予想

これまでの推移を受けて、第12回公募ではどのような採択率になるのでしょうか。

第12回公募では申請枠の削減や事前着手制度の廃止などさまざまな変更が入りましたが、審査に関してもいくつか変更がありました。

審査に関する変更点の1つ目は、口頭審査が追加されたことです。今まで事業再構築補助金に口頭の審査はありませんでしたが、第12回からはオンラインにて口頭審査が追加されました。すべての申請者が対象になるわけではなく、審査基準を満たした一部の申請者のみが対象です。

対象になった場合は事務局から口頭審査の案内が来るので必ず確認しましょう。審査では事業計画書に記載された内容についてさらに詳しく質問されると予想されます。事業の適格性や優位性、革新性についてしっかり説明できるようにしておきましょう。

審査に関する変更点の2つ目は、審査にAIが導入されたことです。先ほど解説した第10回公募までの特定の事業等に関する過剰投資がされていた状況を受けて、審査が厳格化されました。その中で、AIを用いてさらに正確に文章の使い回しやコピペの多様、書類不備等についてチェックされるようになりました。

上記のように、審査がこれまで以上に厳格化されたことにより採択率は第11回公募よりもさらに下がるかもしれません。特に他の事業者とテーマが大幅にかぶってしまうと採択は難しくなってしまうでしょう。自社の事業の優位性をしっかりアピールできるような事業計画書の作成を心がけるのが大切です。

個人事業主の採択率は低い?

事業再構築補助金の個人事業主の採択率は低いといった話を聞いたことがあるかもしれません。事業再構築補助金では、法人、個人事業主別の採択率は公表されていないため個人事業主の採択率が低いと断定することはできません。また、個人事業主という理由だけで採択率が下がるということもないでしょう。

しかし、次のような理由で個人事業主の採択率は法人と比べて低くなっている可能性があります。

一つ目の理由が、個人事業主は財務状況が悪いことが多いという点です。事業再構築補助金は大きな金額を受け取れるものの、自己資金の出費も多いためその出費を賄えるような財務状況である必要があります。あまりにも財務状況が良くないと、事業の実現可能性が低いとみなされて、採択率が下がってしまうということがあるでしょう。

二つ目の理由は、実施体制が十分ではないという点です。個人事業主の場合は、新規事業を行なったり補助金を申請したりする人手が足りないといった事例がよくあります。事業再構築補助金の審査項目には、事業の実施体制という項目があるため事業を遂行できる実施体制が十分であることを示せないと採択率が下がってしまいます。

事業再構築補助金で不採択になる理由は?

これまで事業再構築補助金の採択率を確認してきましたが、自社で申請する際にはできるだけ採択率を上げたいですよね。事業再構築補助金で不採択となってしまうよくある理由について以下で紹介していきます。

書類の不備

「そんなことで?」と思われるかもしれませんが書類の不備によりそもそも審査の段階まで行けずに不採択となってしまうケースは意外と多いです。全体の申請者のうち書類不備による不採択率は約10%です。

事業再構築補助金の申請には適切な書類を正しいファイル名で提出する必要があります。また、財務データなどの数値を何度か打ち込みますが、このような数値や提出の様式を間違えてしまうだけで不採択となってしまうこともあるのです。

また、応募枠や従業員数からして補助率が本来は1/2であるのに補助率を2/3として申請してしまうといったミスもあります。これらのミスを防ぐためには、申請前にできれば複数人の目で提出書類を確認したり、もう一度公募要領をよんだりと慎重にチェックしましょう。書類不備があると採択率以前にそもそも審査をしてもらえません。

審査項目を満たした事業計画書を作成できていない

事業再構築補助金に採択率を上げるために一番重要になってくるのが審査項目を網羅した事業計画書を作成できているかです。事業再構築補助金は最大15ページにもなる計画書で多くの内容を論理的に書き進めていく必要があります。

「なぜその事業をするに至ったのか?」「どのようにその事業をすすめていくか?」「市場環境や競合の動向はどうか?」といった内容をわかりやすく審査官に伝える必要があり、実際難易度は高いです。

これらの事業計画書は、公募要領に記載されている審査項目にもとづいて総合的に評価されます。初めて書く人はこれらの審査項目をつい落としがちなので、これから事業計画書を作成する際には、審査項目に必ず目を通すようにしましょう。

事業計画書は自身で作成することも可能ですが、ノウハウや経営的な知見を持っている中小企業診断士や、コンサルといった専門家に依頼してブラッシュアップしてもらうことで採択率をより高めることができるでしょう。

事業計画書の作成の書き方について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてみてくださいね。

採択率を上げる事業計画書のポイントは?

採択率を上げるには事業計画書が重要であることについて説明してきましたが、ここからは具体的な採択率を上げるような事業計画書のポイントについて紹介していきたいと思います。

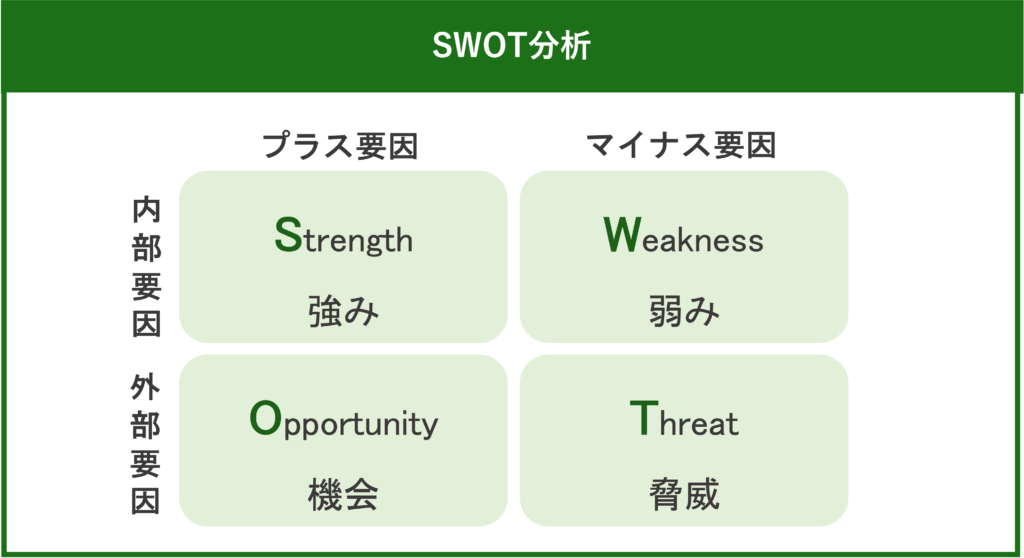

事業環境分析を丁寧に行う

事業再構築補助金の採択率を上げる事業計画書の書き方のポイントの一つ目が、事業環境分析を丁寧に行うという点です。事業計画書というと、新規事業の計画を中心に作成していくのかと思うかもしれませんが、事業再構築補助金では自社の現在の事業環境を分析した上で、「なぜその新規事業を選択したのか?」を示す必要があります。

そのため、SWOT分析、クロス分析によって自社の強みや弱みなどを第三者にも伝わる形でいくつかの要素などに分けるなどして分かりやすく伝えることが採択率をあげるために重要です。

事業内容の解像度をあげる

採択率を上げる事業計画書の書き方のポイントの二つ目として、事業内容の解像度が高い事業計画書を作成することも挙げられます。

スケジュールや役割分担、提供する商品やサービスの内容などできるだけ具体的に記載しましょう。建物を改修して新規事業を行う場合には、改修前の建物の写真と改修後の図面を添付したり、新たな商品を開発する場合には商品のイメージ図を添付したりするなど視覚的にも伝わりやすい事業計画書を作成することが採択率を上げるポイントです。

競合分析や市場分析を徹底的に行う

競合分析や市場分析についても、重点的に事業計画書に記載することが採択率を高めるポイントです。

事業再構築補助金に不採択となった場合には、不採択理由を事務局から聞くことができますが不採択理由として、市場や競合の分析が不十分といった不採択コメントがとても多いです。統計データを用いるなどして、市場環境や競合の分析を重点的に行うことが採択率を高めるポイントです。

採択率を上げたいならぜひINU株式会社へご相談を

INU株式会社では、事業再構築補助金に申請したい方へ向けて申請支援サービスを提供しています。これまで支援してきた事業者様の採択率は90%と高水準です。ポイントを押さえた事業計画書の作成や、不備のない書類準備のお手伝いをサポートします。

オンラインでサポート可能なので、全国どこにいる事業者様でも支援することができます。初回無料相談もあるので、採択率を上げたいと考えている方はぜひご相談ください!

まとめ

この記事では、事業再構築補助金の採択率についてまとめるとともにその考察について紹介してきました。

事業再構築補助金の採択率はこれまで50%前後でしたが、直近の第11回公募では20%台になっています。今後さらに採択率が低くなっていくかもしれません。

採択されるには、審査項目を押さえた質の高い事業計画書を作成する必要があります。採択率をあげたい場合は専門家への支援も視野に入れながら、様々な情報をもとに事業計画書をブラッシュアップしていけると良いですね。